“大学老师的孩子是不是比中小学老师的孩子更容易成才?”

发布时间:2024-05-22 11:09:30 人气: 来源:成都陈大伟

“大学老师的孩子是不是比中小学老师的孩子更容易成才?”

和中小学校长、教师交流,与我讲给他们听比较,我更喜欢听他们讲。听他们讲就有了解他们、向他们学习的机会。

上周,参加了德阳成外附小第四届教育论坛和李镇西老师工作站学员的交流活动。在德阳成外附小的时间较长,我有意请参与老师提问;镇西老师工作站的学员好学好问好表达(点赞),吃饭间老师说他们的问题和经历,自己也有一些收获。整理在这里。

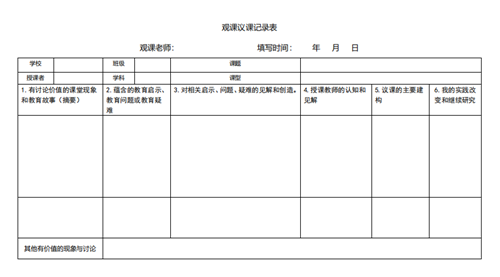

有校长问:“在主持议课的时候,遇到特别想表达的专家,说起来就停不下来怎么办?”

我的意见:议课之前要有规则,比如每人每次发言不超过多少分钟;发言之前要准备,平时上课要备课,议课发言要填表(附后:观课议课记录表);发言的意见要聚焦在实践策略的提炼和提供,不要讲大家都懂的大道理。这些规则可以预先说明,希望大家都遵守。议课时,建议发言者不要把自己当专家去滔滔不绝地表现自己,而是以学习者去听,去理解,学习把话讲短(链接阅读:学习把话讲短)。同时,主持人要敢于打断和引导,打断滔滔不绝的表达,引导大家回到核心问题上,回到实践策略的提供和讨论上。

有一种关于课堂教学的说法“少即是多”,观课议课也有少即是多的追求(讨论的点不要太多,要深入,不只是想着改变教师教学行为的“革面”,更重要的是引导教师改善思维方式、重新审视和调整自己的教育认知,让参与者自我“洗心”和参与“洗心”)。同时,观课议课还主张“慢即是快”“听才是学”,让自己想好了、想清楚了再说;好的课堂教学不是热闹的课堂而是倾听和思考的课堂,好的观课议课也不是热闹的讨论而是彼此在深入的思考和相互认真地倾听。表达是一种实现,倾听是一种关怀,观课议课修炼倾听的人生。

我分享了我执教《王戎不取道旁李》(链接阅读:执教“王戎不取道边李”质疑:“树在道边而多子,此必苦李”推理一定合理吗?),有老师问:“我们能不能用今天的认知去评价古时的人?能不能用成人的水平批评儿童的认知?”我的意见是:“对于古人的做法和认知的局限不是去批评,而是引导学生质疑,引导学生形成一种新的道德观念‘不是自己的就不取’,这是在前人基础上的文明和进步。教学不能苛责古人,但需要培养学生的质疑能力,需要引导学生在阅读基础上建构新的自我,领悟新的社会运行要求。”

我也分享了自己执教《面积单位的认识》的设想和思路(链接阅读:从相互教走向相互学:我上了《面积单位的认识》),有老师问:“用‘我是谁’‘我从哪里来’‘我到哪里去’整理长度单位、时间单位、面积单位,你的表里填了什么?”我建议大家看看这篇推文:学过“面积单位的认识”,“面积的计算”怎么教?(可链接于都)

我组织大家讨论过TED演讲“每个孩子都是冠军”。有老师就此提问:“我们同意建立良好关系的重要性。可是对有的学生我就是爱不起来,难以建立理想关系,怎么办?”我大概有这样的分享:(1)要承认对一些人我们是爱不起来的,我们可能无法要求别人或自己去爱上一个人,可以不爱对方但不能不尊重对方,不能不对他们尽自己的教师责任。我对师生关系有这样的进阶思考(参看:陈大伟.尊重 责任 爱——从师生关系看师德修养进阶[J].人民教育,2010(17):27-29.):首先是保护(保护身体健康,保护心灵不受伤害,保护好奇心、求知欲等)、尊重(尊重人格,尊重差异,尊重他们的权利等)、尽责(尽自己的体力、心力和智力,用好的课程育人。参考阅读:什么样的老师可以问心无愧:“我已经尽力”)、爱、相互学习共同成长。(2)学会换一种视角,努力去找学生的优点,找优点可能发现优点,你能发现别人的优点更容易建立关系。(3)意识到建立关系不容易,意识到建立关系是自己的短板以后,就对这一问题做研究,可以说没有一套普遍适用的方法适合不同的关系建立。如果有这样的具体的、适合所有情境的方法那这样的方法就会被人工智能掌握,我们就会被人工智能取代,正是从事着这样的有挑战性的工作,教师才会被不会被取代。

有老师提出了这样的问题:“和中小学老师比较,大学教师的孩子更容易成才,该怎么看待这样的现象?”就我来说,我很难得出这样的结论。如果真存在这样现象,是否可以这样的解释:自觉的大学老师的学习和研究压力更大,花在研究和学习上的时间更多,孩子有观察学习,不断学习和研究的家长成了孩子观察和学习的“范本”,孩子体会到学习的必要性和价值,会不会更容易成才?我的意见是关键在于家长要做好自己,以自己的好好学习、热爱工作、研究性的工作和生活方式来带动和影响孩子;二是大学教师可能接触大学生多一些,就可能看得远一点,小学教师接触小学生多了,会不会眼界也窄了,这就会不会出现大学教师更多一点“父母爱子,为之计长”?我说最近和一位基础教育的老师交流,他的孩子成长和发展很好,听他的经验,似乎有“不用把教学生的内容和方法教自己的孩子”(说到这里,大家笑了起来)。另外,我也说,我曾经有一个感叹“可怜生在教师家”,就老师如何要求自己的孩子,我建议大家看看电影《紫香槐下》。

有一位老师问:“你怎么做大学教师,怎么还想到小学里边去上课?”我说:“我在观察课的时候,定位就不是去观察别人的课,不是去评价别人的课,而是思考如何改善课、建设课,设想自己想如何上这节课。有了这样的定位,你就可能找到一些改善教学的反感。而当你有了一种可行的并且可能更有效果的实践方案,你不上会就觉得是一种遗憾,这时就会有上课的冲动。自己上过以后,不仅对中小学教师的上课困难、实际问题有真切的感受和体验,而且获得了给师范生交流的真实案例,学生也会对你更尊重,也会学得更认真,理解会更到位。”

有一位教研员朋友,听过我要到中小学上“下水课”的经验后,也坚持小学去上课了。她分享了最近的一次经历,她发现一位同学在老师提醒多次以后还在喋喋不休地讲话,忍不住说:“你如果再这样,我要把你扔出去。”学生后面依旧故我。她问我:“这样处理有没有问题?”我说:“问题是没有问题的。教育有包容接纳的母性之爱,也就是慈眉善目、循循善诱;也有严格、惩戒,通过怒目金刚、当头棒喝让孩子知道规则守纪律,这是一种父性之爱。教育需要爱的平衡。问题是你说要把他扔出去,你扔得出去吗?自觉的学生知道你生气了,可能自我改正。不自觉的学生就会认为你这是黔驴技穷,依旧不改。由此说,必要的发脾气、发火可以理解,也有价值,但大多情况下,这种愤怒的情绪表达效果并不理想。”这位老师极有反思意识:“我也意识到这样的问题。老师要研究不同的学生,根据不同的学生采取最有效的方法,这是最难的。”是的,我谈教师择宜素养,大致有择宜意识、择宜储备、择宜能力,三者之中,择宜能力最难,也就是在短时间判断情境、判断学生,有针对性地选择出最合适最有效的方法。

吃饭期间,没有时间多做交流,后来想一想,可以试试“价值澄清”的方法(参考阅读:价值澄清|自我教育、自我负责)。价值澄清不是把自己定位为教育者,而是定位于思想的促进者,引导学生学会思考、学会选择,学会对自己负责任,成为自己教育者、自我管理者。有了学生价值澄清以后,可以引导学生一步一步改。